学習計画の立て方について説明します。

ここに記載した内容が正解というわけではありません。もっと他に良い方法があるかもしれませんが、我が家で実施している方法を参考までにご紹介します。

なお、ここで説明している計画の記載フォーマットは、最後にダウンロードできるようにしてありますので、よろしければお使いください。

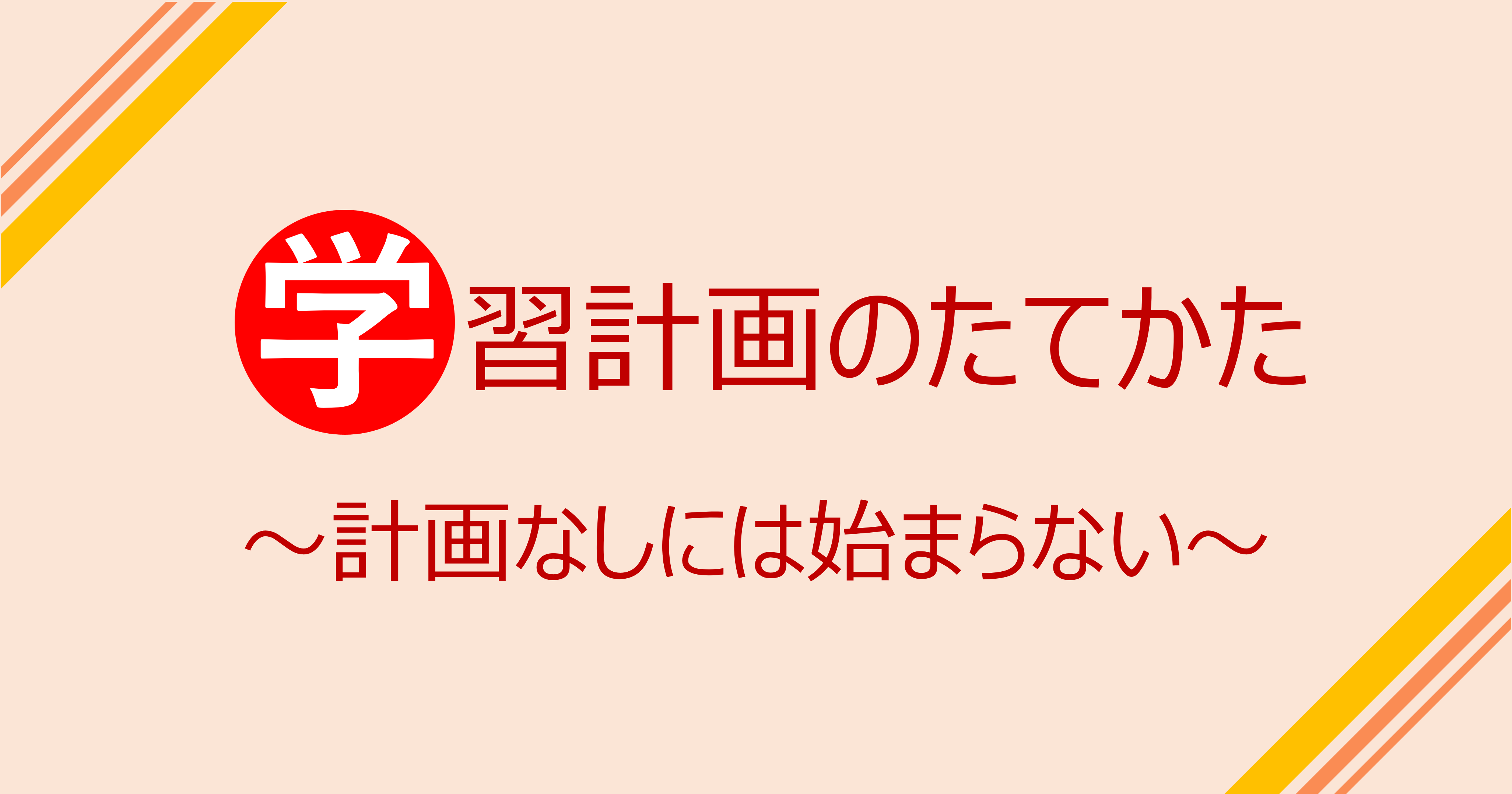

1.計画の立て方の概要

まずは概要を説明します。

当サイトが推奨する計画には、①年レベルのもの、②月レベルのもの、③週・日レベルのものがあります。

①の年レベルは、当サイトの学習プランに書いているような、どの教材をどの期間で実施するかというものです。

②の月レベルのものは、①をもとに、その月にどの教材のどの範囲を実施するかを記載したものです。

そして最後の③の週・日レベルは、②をもとに、何週目にどの範囲を実施するかを整理し、そしてさらにいつ(何曜日)にどのページを実施するかまで細かくしたものになります。

全体図としては以下のような感じです。

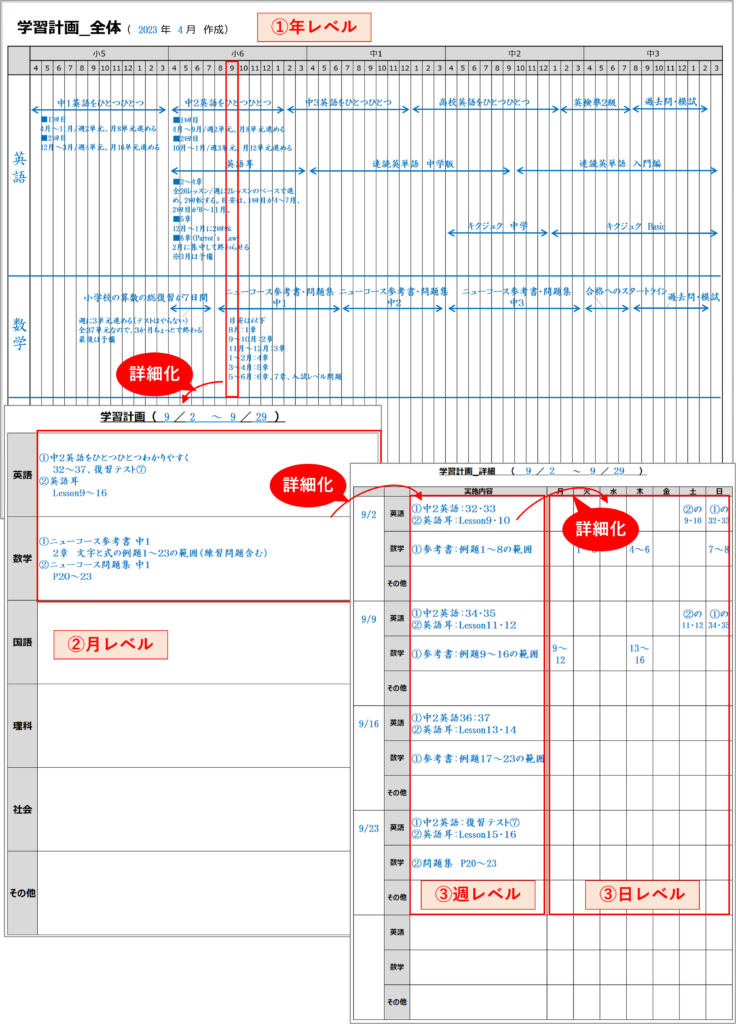

2.① 年レベルの計画

年レベルの計画は、上述しましたが、当サイトの学習プランに書いてあるような、どの教材をどの期間で実施するかというものです。そして、教材に取り掛かる前には、どのくらいのペースで進めていくのかということも考えて記載することをお勧めします。そうしないと、学習の進み具合がよいのかどうかが分からなくなるからです。

以下に例を載せます。ケースとしては、勉強が普通な子が小5から英語、小6から数学をスタートするものです(英語学習プラン2と数学学習プラン2の組み合わせ)。時期的には、小6の最初に最新化したものです。

例は、青色の文字および線は手書きで書いたものととらえてください。

赤色の文字は説明です。

小6の最初に最新化したものなので、中1以降の教材についてはどのくらいのペースで進めるかを書いていません。

このレベルの計画は実際の進み具合に応じて、都度最新化してください。最新化する際は、すでにあるものに上書きでもいいでしょうし、上書きする量が増えてきたら作成しなおしてもよいかと思います。

書き方はこの通りにする必要はありません。矢印である必要はないですし、書きっぷりもこれの通りである必要はありません。大事なことは、親子ともにきちんと予定が把握できるように整理するということです。

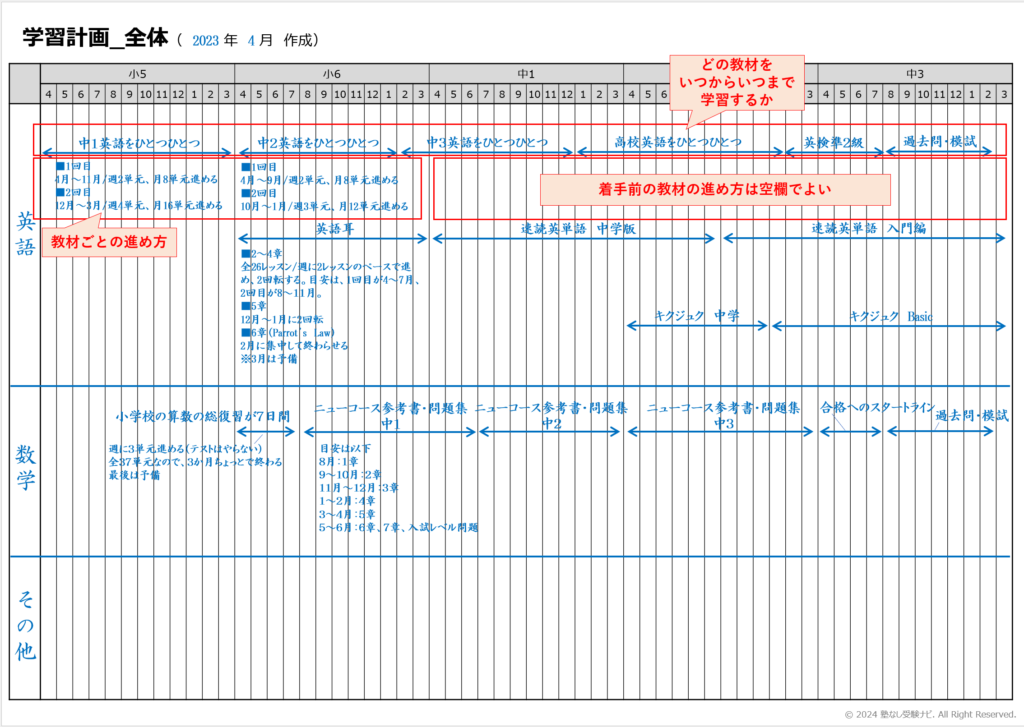

3.② 月レベルの計画

次に月レベルの計画になります。これは、①の年レベルの計画のうち、ある月にどの教材のどの範囲を実施するかを整理するものです。月の最初からスタートするので、前月末までに作成します。

例は、小6の9月のものです。9/2スタートなので、9/1までに作成する前提です。終わりは、きりのよい9/29としています。

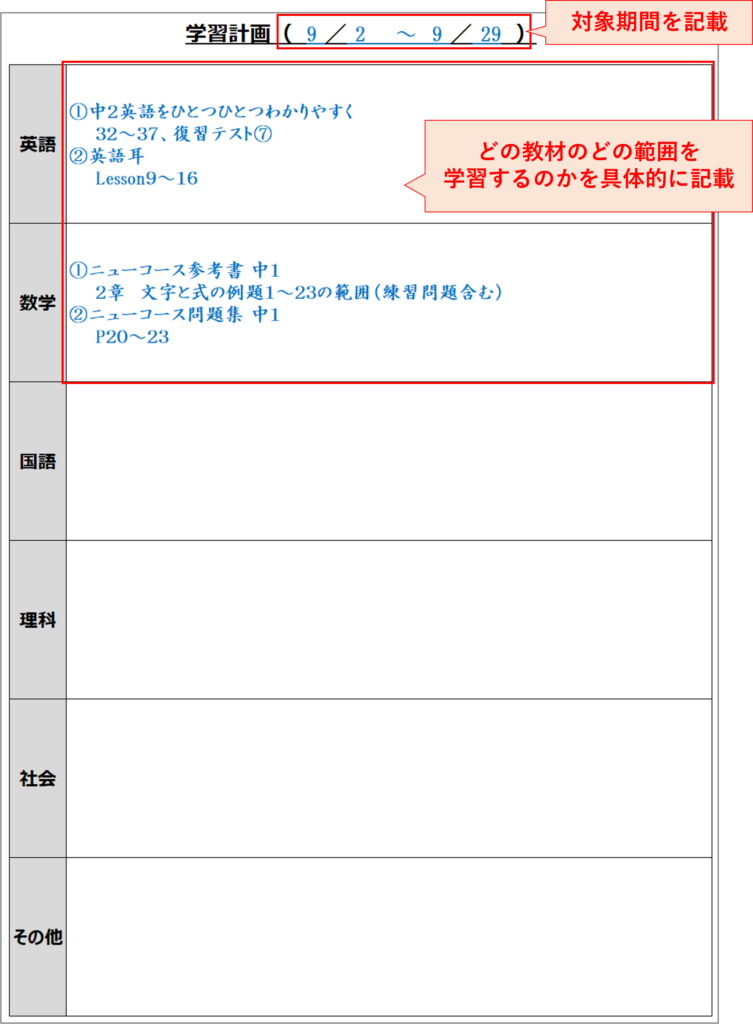

4.③ 週・日レベルの計画

そして、週レベルと日レベルの計画です。

週レベルは②の月レベルで整理した学習範囲を、どの週で実施するかを整理します。この週レベルは、②を整理したタイミングで一緒に整理するのが望ましいです。つまり、前月末までにここまで整理します。

最後に日レベルですが、これは週レベルで整理したものを、具体的にいつ(何曜日に)実施するかをあらかじめ決めておくものです。この日レベルの計画は、前週末にたてましょう。翌週の予定を加味し、何か予定がある日は学習できないので学習予定は入れないなど、前週末に考えながら計画をたてます。

週レベル、日レベルの例は以下になります。ここでは、1週目末に2週目の計画までたてています。

注意点ですが、もしも前週末時点でその週に実施予定だったものが終わっていない場合は、翌週の計画に織り込みましょう。

5.計画に関する注意点

計画に関する注意点をいくつか書きます。計画に関する参考としていただければ幸いです。

- 最も大事なことは、計画はあくまで計画だということです。一度計画をたてたからといって、絶対にその計画通りに進めないといけないわけではありません。計画は、ものさしです。お子さんの学習計画が、予定通りなのかどうか、計画に無理がなかったのかなどを測る(考える)ためのツールです。従って、定期的にうまく進んでいるのか、進んでいない場合は見直しが必要なのか、親御さんが一緒に考えてください。

- 年レベルの計画の作成は、親御さんが関与すべきと考えます。お子さんひとりでは、どうしてよいか分からないと思うからです(ただし、中3くらいになってお子さん自身がやるべきことを分かっている場合は、お子さんがたててもよいと思います)。

- 年レベルの計画を親御さんがたてた場合は、お子さんにそれを説明してください。一方的に計画を与えるのではなく、きちんとお子さんと合意形成をしてください。

- 年レベルの計画は定期的に見直しを行ってください。計画よりも遅れが大きくなった場合、後ろのスケジュールを見直すのか、後ろのスケジュールをきつくするのか、教材が難しいようなら教材を見直すのかなど、どう見直すのかはケースバイケースです。このため、親が第三者的に状況を整理の上、見直しを行うのがよいと思います。

- 月レベルの計画はお子さん中心にたててもよいと思います。ただし、お子さんがまだ小さいうちは、親御さんが一緒にたててあげてください。

- 月レベルの計画をたてる際、前月にやり残したものがないかをチェックしましょう。前月にやり残したものがあれば、それを翌月の計画に織り込みましょう。

- ただし、やり残しが大量にたまっている場合(毎月、ちょっとずつ増えているような場合)は、その原因をきちんと考えてください。計画に無理があるなら年レベルの見直しが必要かもしれません。お子さんが時間があるのに学習に時間をあてない場合は、お子さんとの話し合いが必要かもしれません。

- 週レベル・日レベルの計画もお子さん中心にたててもよいでしょう。ただし、お子さんがまだ小さいうちは、親御さんが一緒にたててあげてください。

- 週レベルの計画は、なるべく先を見据えてたてましょう。行事などで忙しい週があるなら、その週は軽くするなど、数週先の予定を考慮の上、計画をたてましょう。

- 日レベルの計画は、具体的にしましょう。「月曜日に学習する」ではなくて、「月曜日になんの教材の何ページをやる」というレベルで計画をたてましょう。そうしないと、お子さんが実際に計画通りこなせるのかどうか、見通しをたてることができません。

6.計画のフォーマット

計画をたてる際のフォーマットをPDFで用意しました。ご使用になる場合は、ダウンロードの上、使いたいページを印刷して使用してください。このフォーマットにこだわる必要はないので、ご自分でパソコンで作成してもいいでしょうし、手書きでフォーマットから作成してもよいと思います。

年レベルのフォーマット

年レベルのフォーマットです。3枚用意しました。開始する学年に応じて使用してください。

月レベルのフォーマット

月レベルのフォーマットです。2枚用意しました。2枚目は教科を記載していないので、必要に応じて線を引いて教科を記載してください。

週・日レベルのフォーマット

週および日レベルのフォーマットです。5枚用意しました。1枚目は教科数が多く行の幅が狭いです。使いづらい場合は他のページのものを使用するなどしてください。また、曜日が書いてあるページは、スタートを月曜日にしていますのでご確認ください。ご家庭によっては、他の曜日をスタートにした方が使いやすい場合もあると思います。その場合は、曜日を書いていないものを使用するなどしてください。